【草津宿~大津宿】14キロ

本陣周辺には宿場の面影がふんだんに残されていて、タイムスリップした感がある。太田道灌からの命名なのか道灌蔵という造り酒屋

がある。お店は新しくなっているが、蔵などはおそらく当時のものと思われる。

戻って調べると太田道灌を祖先に持ち、この地の関守を務めていた家系らしく、廃藩置県後に酒蔵を始めたとの事。

草津宿本陣の白壁 草津の風情ある街並み

草津街道交流館でトイレを借りて休憩する。ボランティアの方が出ていて、お茶のサービスを進めてくれた。東海道の地図がほしか

ったが、イメージ図形式のもので、あまり参考にはならなかった。

守山交流館に停めた車の中には息子が留守番をしていて、大いに気がもめたがこのまま車を取りに戻らずに歩き通すことにする。草津

には車を停められそうな場所が見つからなかったからだ。

道灌蔵の新しい店蔵 道灌蔵の蔵が続く

矢倉橋を渡る。矢倉地区の街並みも宿場の雰囲気が残されている。

矢倉橋 矢倉地区の街並み

左手の稲荷神社の鳥居が面白い。確かではないが伏見稲荷もこんな感じだったのでは・・・。稲荷を過ぎると直ぐに国道1号線を横断

する。変則交差点で信号を2度待たなくてはならない。

ここで東海道を東京から連続で歩いてきた老人グループと一緒になる。お年を召した方が多く、ゆっくりとした歩調だ。あっという間

に抜き去るが、その先の野地の一里塚公園で休憩中に追いつかれた。

何処から来たか?・・・などと声をかけられる。7年かかってここまで・・・と話したが、相当インパクトがあったようで翌日

まで確り記憶していた。翌日も逢坂の関で出会うことになる。

野地の一里塚に寄るが再び1号線に戻って信号で横断しないと、交通量が多くて危険だ。200㍍ほどのロス・・・無理に横断して近道も

良いがいかにも大人げないので交通ルールを守る。

美容室の裏を通り、再び旧中山道と思われる住宅地の中の細い道に戻って大津に向かう。

稲荷神社 東海道を歩いてきた10人ほどのシニアの団体

野地一里塚の公園

1キロほどで野地萩の玉川湧水、そしてさらに進んで弁天池。弁天池には中州に渡る橋が架けられている。近江はさすがに水に纏わる

史跡が多くなってきた。

野地萩の玉川 湧水 弁天池

弁天池を過ぎると間もなく草津市から大津市へと入っていく。史跡としてはあまり残されていない区間を歩いていく。地図には月輪寺

との記載があるが、どういう謂れがあるのかはわからない。

JR瀬田駅への通りに面して一里塚跡の碑が建っている。ここには大きな松が立っていたが、残念なことに明治になって取り除かれた。

一理山という地名に歴史を刻んでいる。

大津市に入っていく 瀬田の一里塚跡は一理山地区

ここから瀬田の唐橋までの間は右に左にと進路方向を変えて進んで行く。注意深く進むと、電柱などに東海道の表示があって間違う

ことは無い。大江町付近の家並は当時を感じさせてくれる。

電柱に貼られた案内表示 大江町付近を進む

道はたばこやさんに突き当たる。ここを左に折れ、高橋川を越えて瀬田の唐橋に向かう。橋の京都側の袂にトイレがあって、ここで

休憩にする。再び歩き始め建部大社の鳥居を左に見ると、瀬田の唐橋が正面に見えてくる。

何度も何度も真田太平記で読んだ瀬田の唐橋。戦略的にも重要な地点で、真田太平記の中でも草の者のお江が家康をもう少しのところ

まで追い詰める下りがある。そんな状況が脳裏に蘇る。

唐橋の上から琵琶湖を望む。近江八景【瀬田の夕照】にはまだまだ時間が早すぎる。そして湖岸には大きなホテルが林立し、都会的な

雰囲気の方が勝っていた。この情景には少し興ざめである。

ここを左に折れて高橋川を越えると、唐橋は間近 真田太平記で何度も登場した瀬田の唐橋

戦略的に重要な地点だった

中山道を歩き始めてから、心の中で一つの通過点の目標として意識していた瀬田の唐橋を過ぎる。二人は唐橋前駅の繁華街に入って

いく。

丁度お昼時間で、どこか食堂を探してキョロキョロしながらすすむ。あっという間に京阪電車のガードをくぐってしまった。運よく

スーパーがあったので、ここで弁当を買って食べる事にした。4階(?)に休憩用のソファーがあり、少しの間拝借して食事。

今日の予定は大津駅あたりと決めていたが、時間が押していてそろそろ息子が心配になってきた。1時にスーパーを後にして、あと

1時間で進める所まで・・・と決める。

JR石山駅を越えるのに自転車を押して歩道橋を越えようとしたら、何を勘違いしたのか自転車置き場のオジサンが何としても通して

くれなかった。

乗ったまま歩道橋を通るのかと思ったのだろうか・・・押して通るのなら問題ないと思うのだが・・・仕方なく大通りを迂回する。

石山駅に向かう 歩道橋は自転車通行禁止で大回りする

松並木の向こうに工場が見える。そして中学を右に見て進む。ここからはいくつかの角を右に左にとコースを変えて進む。

膳所城の勢多口総門跡碑が立っている。膳所城は天下人になった家康が大津城を廃して、東海道の抑えとして琵琶湖に突き出して配置

した城で藤堂高虎の縄張りだと言われている。日本三大水城と位置付けられている。

石山駅を過ぎてから中山道に沿って、中大手門・大津口総門跡と通り過ぎる。このあたりの街並みは古い街道沿いの街並みとしては、

少し物足りない感じがする。新しい近代的な建築物の中に店づくりの古家が混在する街並みだ。

膳所城の門跡 膳所の街並み

膳所の核心部に入っていくとやがて虫籠窓の建物が続く街並みとなる。歩いていても当時を感じる事が出来て、歩きごたえがある。

面白いのは多くのお宅で軒に【頭上注意】の看板が下がっている。おそらく祭りの山車などが当たって壊されているのだろう。あるい

はトラックがすれ違う時に当たるのかもしれない。

また、路地路地には子供の飛び出しに注意を促す、立て看板が立っていて微笑ましい。

子供の飛び出し注意・・・を促す看板が多く目につく 軒下には多くのお宅で、山車がぶつからない様にと注意?

琵琶湖に沿って1キロほど北上すると、やがて西に進路を取る。このあたりからは膳所の駅から歩いても10分ほどで、翌日電車で

来て歩き始めるには絶好の位置である。目標は大津宿本陣跡だったが更に1時間はかかりそうで、今日はこの辺で終わる事に

して膳所駅に向かう。

自転車のカバーをザックに入れて背負っていたので、取り出して自転車を包む。駅員に確認すると『カバーに入れた自転車は手荷物』

扱いだそうで【無料】と言ってもらえた。前回、近鉄で自転車代を支払ったのを、疑問に感じた。

東海道線で守山駅まで戻り、スーパーで夕食を買い物して車を停めた交流館へ向かう。無断で長く停めていたので非常にやましく感じ

ていたせいか、【うの家】の旦那さんが見に来たのに思わず知らん顔してしまった。

息子は大騒ぎせずにおとなしく待っていてくれたようだ。

道の駅に戻って頼んでおいた炊き込みご飯を受け取って夕食にした。

翌日は京都にゴールするか、後日に取っておくべきか夫婦で迷う。妻の体調、天候など次第でフレキシブルに対応することにした。

ここにも膳所城の門跡碑 JR膳所駅

膳所・・・現在、大津市の一部になっている。花園ラグビー場で開催される全国高等学校ラグビー大会に出場する【膳所工業高校】、

私にとっては馴染みのある名称である。

13.11.03(日)

道の駅【あぐりの里りっとう】に車を置いて、守山駅に向かって歩く。駅までは30分弱の距離だが、雨だけが心配の種だった。

今日、息子は車で留守番だ。しかしこの歩きがあとあと二人を悩ますこととなる。

膳所駅から中山道までは5分ほど。7年間の集大成が、今日実を結ぶはずである。何とか天候が持ってくれることと、妻の体調がベ

ストであることを念じて歩き始めた。

夕べ二人の話し合いの結果は・・・僅かな区間を残すことは、そのためにわざわざ時間を作って京都まで来なければならない。そんな

時間が取れるのは来年3月ごろまで不可能である。今回ゴールするとの結論を出していた。

歩き始めてすぐに【義仲寺】である。義経によって追討された木曽義仲が眠る場所であり、義仲の生き方に共鳴した松尾芭蕉が請うて

ここに葬られて眠っている。残念だがゴールするまでは先を急ぐことにして、寄らずに進む。

義仲寺 門の鬼瓦

木曽義仲や芭蕉が永眠している

京阪電車を過ぎると大津宿に入っていく。古い建物が目立つようになってきた。

大津宿の街並み 面白いアート作品?

滋賀県庁のロココ調の建物が左手に見えた。このあたりは特徴ある洋館が目立つ。そして宿場としての街並みも確り保存されている。

昭和14年に建築、滋賀県庁庁舎 多くのお宅の屋根には魔除けの仏様 大津宿の街並み

古い建物が居並ぶ通りに・・・うっかり見落としそうな碑が建っている。大津事件を刻む碑である。のちのロシア皇帝ニコライ2世が

警備の巡査津田三蔵に切り付けられた場所を表示している。この後、弱小の日本は大国ロシアの圧量に抗しながら、日本の国の

法律で津田三蔵を裁くという独立国としての威厳を示した・・・大切な碑である。

大津宿の街並み 大津事件の碑

札の辻を左に折れて逢坂の関に向かう。直ぐに大津宿本陣跡がある。ここは明治天皇御行啓の碑も建っている。

京阪電車が路面を走っていて、少し驚く。通りに面して古い建物が数軒建っている。

京阪電車は路面通行区間がある 大津本陣跡には、明治天皇行啓行在所の碑

【大津宿~三条大橋】11キロ

逢坂山に登って行く。安養寺前で1号線が合流する。昨日、出会った東海道を歩いてきたご老人グループと再び一緒になる。既に今日

ゴールするものと思ってくれているようで『おめでとう』と言ってもらえた。でも・・・果たしてゴールできるか?

妻が『膝が痛い』と言い始めたから。

やがてR1と合流する 逢坂の安養寺前

蝉丸神社の向かい側で【あゆの稚魚】を販売するお店があった。ご夫婦が大きい水槽で何か作業中。挨拶をして先を急ぐ。頂上の

関は実在した場所ではなく、場所は特定されていない。

蝉丸神社上社 逢坂の関に登って行く 常夜灯

関は公園と休憩所になっていて、しっかりしたトイレもある。ここで食事を摂って大休憩とした。この休憩が良くなかったようで、

この後の下りでは妻が膝痛に大いに苦しむ。

再び東海道の老人グループが追いついて来た。この段階では10人ほどのメンバー全員が私たちの事を知っていて、全員から励まして

もらった。大谷町付近を今度は下って京都を目指す。

逢坂の関は場所が特定できていない 蝉丸神社付近を行く

大谷町付近にも古い建物が連続する。虫籠窓の建物などを写真に撮りながら下って行く。京阪の大谷駅を過ぎて踏切を超える。ところ

が渡ったら歩道がないと気が付いた。もう一度数十㍍戻って、歩道橋で線路と1号線を超える。

大谷町付近の街並み 踏切を越えてR1と合流。歩道がないので注意

長いダラダラした下りは妻の膝に辛いプレッシャーをかけ続けている。駅のあるところは止めるチャンスでもあるのだが、妻は何と

してもゴールしたいようで気力を振り絞って歩き続けている。

逢坂の関を超えてから車石の遺跡が点在する。今でいう【舗装道路】の名残だ。轍が残る石があり、長年の歴史が刻まれた事を実感

する。

有名な走井の茶屋があった場所は、現在月心寺として蘇っている。従来の持ち主が維持できなくなった者を、篤志家が保存団体を通じ

てお寺として再興した。名水は今でも湧き出している。予約するとお参りの際に精進料理を振る舞ってもらえる。

広重の五十三次に描かれている茶店は、この月心寺 明治天皇の行在所

走井の清水は現存している

更にくだって高速道をくぐると交番があり、そこで左に折れ1号線と分れて追分地区に入っていく。大津宿を過ぎてからはこの追分地

区が一番往時を彷彿とさせてくれる。古い街並みを巡るマチラー(私の造語)としては、取り上げたいほどの街並みが残っていた。

交番でR1から分かれる 大津市追分付近の街並み

追分の道標から右手の道を辿る。やはり古い街並みが残る。

車石の説明板を過ぎて下って行く。下りは妻の膝が余計に痛む。でもここまで来たらゴールを目指して進むしか選択肢がない。

歩道橋で1号線を横断する。道路には【三条】の文字が見え、そろそろ三条通りに入るようだ。

三条大橋は右に進む 京から大津の車道に敷かれた石

【三条】の文字が目に付き始める

歩道橋を降りて数十㍍進むと【三条大橋まで6キロ】の表示があるのを見て、少しガッカリもするし不安が一気に増した。あと6キロ

もあって妻は歩き切れるのだろうか・・・と。

いよいよ京都市に入る。

先ほどから苦痛に顔を歪めているのを見ると、いつ止めようかいう思いとの葛藤でもある。そしてまだまだ余力のある私は、天候との

競争に意識を奪われがちだった。山科で止めて残りは次回に回そうか?

そうすればゴールを出迎えてくれるという皆さんの要望にも応えられるのだが。

山科駅まで来ると・・・残りは5キロほど。妻に最終確認をするときっぱりと『ゴールまで行く』と。もう迷いはない。

雨が落ちてくるのと競争するように、三条大橋を目指した。

とうとう京都に入る 山科駅前

三条通りの道標が建っていて、道は間違いなく京都を目指していると確認する。三条通りのコンビニでおにぎりやパン・コーヒーを

買って昼食の場所を探しながら進む。

15分ほど進むも公園などは見つからず、仕方なくバス停のベンチで食事とする。奇異の目で見られることも・・・7年も経験すると

マヒしてしまうようだ。

三条通りの道標 三条通りを進む

京都は盆地の中にある。そのことがこの後たっぷりと実感させてくれる。三条大橋に向かって下りの連続となり、妻の辛さは倍増

した。

この車石のモチーフから美術館までは、一方的に下って下って下り抜く事になる。ここの車石モチーフにも轍が刻まれた石が石垣に

組み込まれている。

車石 轍が刻まれる

美術館付近では足が動かなくなるほど妻の辛さがピーク。更にはパラパラと雨が落ち始めた。幸い傘を必要とするほどではない。

何かのイベントがあったようで、美術館付近は大勢の人の波が出来ていた。ここからの1キロほどは妻にとって地獄の行進だったに

違いない。普段は我慢強い妻もさすがに『まだ!! この一キロは長くない?』と弱音が聞かれた。

残り200㍍ほどになっても人の波で三条大橋が見えなかった。まだずいぶん先だろうと思っていた。

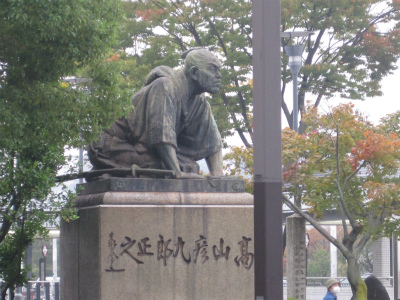

高山彦九郎の像まで来て初めて三条大橋が目に入った。一気に足の力が抜ける。

あと僅かでゴール 勤王の志士 高山彦九郎像

雌伏7年、とうとう三条大橋にたどり着いた。達成感もさりながら、今日は妻の膝に気を奪われていて、歩きに心がなかった気が

する。

だから・・・感慨も薄いような気がする。それともまだまだゴールしたくなかったのかもしれない。まだまだ歩いていたい・・・

終わってしまうのが無性に寂しい思いが心の中にあるのだろう。

それでもゴールした以上は取り返しがつかない。ゴールしなかったことにはできるはずもない。仕方なく新たな挑戦する対象を見つ

けよう。今はそんな気持ちだ。

終わってみれば・・・7年間も楽しめたことに感謝しなければならないだろうが、苦しい事にも沢山見舞われた。

それもこれもすべて飲み込んで・・・今は一つの成し遂げた成果をゆっくりと噛みしめたい。

付き合ってくれた妻には最大の謝辞を送りたいし、ホームページを覗いて声援を送ってくれた皆さんにもこの場でお礼申し上げます。

三条大橋 表示は交差点だけ・・・橋には見当たらない

橋げたに使われていた石 弥次喜多の像