さて今日は萩の街歩きです。

まずは萩城址からです。

広~い無料の駐車場があって、見学者も少なくて、ゆっくり散策。

津和野城の様に山城ではなく、妻にも確り見学できました。

日本百名城にも選定されているお城ですから、歩いて一周すると一時間もかかる大きな城址。

現在は天守とか櫓などの建物はなく、打ち込み式石垣だけが整然と残されています。

桝形などが配置され確り防御を考えた設計になっていて、石垣は美しくさえあります。

お堀は幅が広くて、とても屈強なお城だったと想像できます。

入り口で料金を支払って公園内に入ります。多分300円ぐらいだったかと・・・。

御城印を頂いてから、城址公園の駐車場にそのまま車を置いて、城下町を歩きました。

街並みも石垣が整然と続く美しいものでした。

長州藩は身分制度が厳格だったのか?

武家屋敷が続く街並み(主として石垣)と、町人の町とは分けられています。

車を回収して反射炉に向かいました。

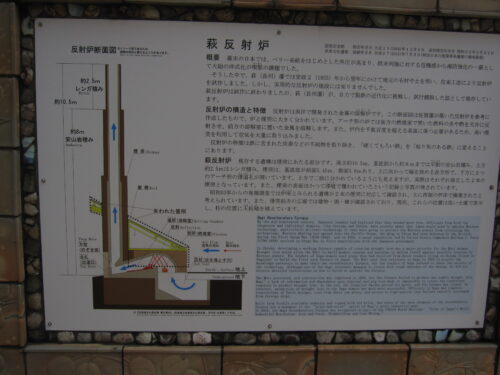

反射炉は近代化世界遺産23項目(?)のうち、萩にある5つのうちの一つです。

ここにも無料の広い駐車場が確保されていて・・・見学者が少ない事からも、ゆっくり見学ができます。

ペリーの来航など世界の文明に遭遇した萩藩。

佐賀藩の炉を模造して、鉄の製造を試みます。

大砲などを作りたかったのですが、結局この炉で大砲を作る鉄は製造されませんでした。

炉が完成しなかったこともありますが、完成したとしても高台では製鉄に必要な水が入手できませんでした。

近代化の遺産と言いながらも、近代化には貢献していない遺産。

こんな失敗ですが、もう少し・・・この時代が続いたら「失敗は成功の始まり」となっていたかも。

ただ残念なことに時代は急ぎ足で駆け抜けていきました。

無料で・・・ボランティアの解説員さんが説明してくれます。

お願いして説明を聴いて理解しないと、ただ空洞の煙突を見ただけ・・・と言う結果に終わります。

車でわずかに数分で造船所跡に移動します。

ここでもボランティアの解説員さんが交代で常駐し、お願いすると説明してくれます。

こここそ解説員さんの説明を聞かないと、何の意味も理解できません。

何故って・・・遺構が何も残っておらず、ただ地面に建物のあった形にロープが張られているだけですから。

世界遺産に認定された当時は、発掘作業の跡が残っていたのですが長い年月の間に風に運ばれた砂が遺構を埋めました。

降った雨が土砂を運んで遺構を埋めましたから現在はタダの地面にしか見えず、建物の跡として張られたロープがむなしく感じます。

世界遺産か・・・!

ことあるごとに防潮堤の下の写真が使われます。

パンフレットなどもこの写真です。

が、これ世界遺産の造船所跡とは全く関係ありません。

ただ隣にあると言うだけです。

造船所計画以前にこの防潮堤は築かれています。

年表にもしっかりそのように明記されています。

造船所跡として上の写真を使っても、誰も見に行きたいという気にはならないでしょう。

そこでなんとなく関係のありそうな、防潮堤の写真が使われるのです。

関係は無くても折角行ったのですから、妻と二人で登ってみましたが・・・海が見えました。

登らなくても海抜数メートルですから海は見えるのですが・・・。

残りの世界遺産・・・5つの内の1つ【タタラ場】は十数キロ離れていたので省略です。

この後世界一低い火山【笠山】に登り、次に益田・江津・大田と進みます。

コメント