現存十二天守を巡る《Ⅰ》

現存十二天守を巡る《Ⅰ》

青空に白く浮かんでいるお城を見ると、ついついお金を払ってでも登ってみたくなります。

観光地と言われるところに行くと、お城風のものが必ずと言っていいほど観光資源として存在します。みんな立派なお城に見えますが、それぞれ歴史的価値・建築物としての価値は全く違います。

徳川幕府が崩壊した時点で日本全国の城郭は186ありました。しかし明治政府の政策もあって多くの天守がうしなわれました。

やっと昭和4年の【国宝保存法】のおかげで22の城郭が国宝の指定を受け保存が図られました。

天守が国宝指定を受けたのは18城でしたが、これらの城郭のうち名古屋城、大垣城、和歌山城など6城が戦火で焼失し、また松前城は火災で焼失してしまいました。

今、日本に現存天守閣(作られた当時のものがそのままのこっている) は12城しかありません。

長野の上田城のように櫓だけが残っているものもありますが、そのほかのものは後世になってからコンクリートなどで作られたもので、いわゆるお城風・・・のものに過ぎません。

その中でも縄張りなどを確り確認し当時のものを復元したものを【復元天守・・・会津若松城、小田原城、名古屋城、大阪城など07現在32城】、こうだったのでは・・・と想像で作られたものを【模擬天守・・・洲本城、富山城、勝山城など07現在30城ほどと思うが定かではない】と呼んでいます。

私が目指している12の城とは北から弘前城・松本城・丸岡城・犬山城・彦根城・姫路城・備中松山城・松江城・丸亀城・伊予松山城・宇和島城・高知城です。【赤字は未登城】国宝は松本・犬山・彦根・姫路の4城、その他は重要文化財として、そして姫路城だけは世界文化遺産に登録されています。

【弘前城】 青森県弘前市 登城日 09.5.01

津軽統一を成し遂げた津軽為信によって計画され、二代信枚が慶長16年に完成させました。以後津軽藩の居城として廃藩までの260年間藩政の中心でした。

当初は五層の天守でしたが寛永4年に落雷により焼失しました。現在の天守は蝦夷地警備の功績を認められた九代寧親(やすちか)が、櫓の改築を理由に文化8年に完成させました。江戸時代のものとしては東北に唯一現存するもので、重要文化財に指定されています。

五つの城門と三つの隅櫓が現存し、いずれも重要文化財に指定されています。

もともと津軽の地は南部藩が統治していましたが、南部藩の後継争いに乗じた為信が津軽に政権を樹立しました。

後継争いで遅れを取った南部九戸党の棟梁九戸政実の後押しがあったと言われています。

弘前城は東北の三大桜の名所として知られ、毎年数百万の観光客が押し寄せるほどです。ちなみに三大名所とは【岩手・北上・展勝地】と【秋田・角館・武家屋敷地区】です。

この日は残念な事に暖冬の影響でソメイヨシノは散っていました。しかしエドヒガンザクラに代表される枝垂れ桜が今を盛りと咲き誇っていました。

美術品のような天守と濃い色のヒガンザクラ、そして真っ白な岩木山を望むロケーションは名城と呼ばれて然るべきモノでした。

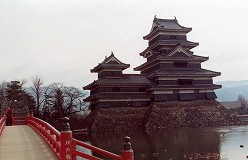

【松本城】 長野県松本市 登城日 05.2.13

信濃の守護小笠原氏の時代に深志城【烏城】として築城され、幾多の変遷を繰りかえしながら豊臣時代になって石川数正が城主となった。その後の城主には小笠原氏・戸田氏・水野氏などが名を連ねている。

5重6階 連結複合式の天守。平城で粗放に見えるが堀と石垣で守られ堅牢である。

維新後天守が競売にかけられて解体の危機があったが、篤志家の活動で守られた。土壁の下部を板で覆った下見板張りが特徴である。

この日は非常に冷え込み、お堀には氷がはっていました。そして天守の後ろには真っ白な常念岳が聳えていました。ボランティアの解説員の説明が歴史好きにはたまらなくありがたかったです。

【越前丸岡城】 福井県丸岡町 登城日 05.6.3

現存する中でも最古の天守といわれる。その点で犬山城と競っている。2層3階建てと規模も小さく煌びやかさもない小城と言う感は否めない。

周囲には5角形の堀がめぐらされていたが現在は埋め立てられており、復元の話もある。

柴田勝家の甥で養子となった勝豊が築城した平山城。桜の名所として知られ400本の桜が満開になると、霞の中に城が浮かんでいるように見えた事から【霞ケ城】と呼ばれる。

主な城主としては本田氏、有馬氏など。本田作佐衛門の日本一短い手紙『一筆啓上、火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ』が良くしられる。

急峻な丘の上でしたが狭い場所で篭城するにはかなり苦しかったと思います。

救援が到着するまでの短期間、がんばるお城でしょうか。

【彦根城】 滋賀県彦根市 登城日 05.6.3

1622年に20年の歳月をかけて完成。武闘派として名を馳せた井伊家の居城。安政の大獄と言われる騒動から桜田門外の変で水戸脱藩藩士に暗殺された井伊直弼でも有名。

もともと石田光成の居城佐和山城だったが、関ヶ原の戦功で井伊直政が知行地として拝領。

そして現在の地に築城した。しかし完成までに20年を要し直政は完成を見ることはなかった。

また大手門は秀吉の最初の城として知られる長浜城から移築したと言われている。

華やかな天守は3重3階の国宝。他にも重文の櫓が多く残る。内堀、外堀など当初の姿をとどめ保存状態の良い城。

外観に重きを置いた造りで美しい姿を見せている。構造は通し柱を用いず各階ごとに積み上げる方法である。千鳥破風・華灯窓などを巧みに調和させた美しい城。

大津城の天守を移築したと言う説がかなり知られている。なにより一度も戦禍を経験していない稀有な城である。

内堀、中堀に水が満たされ、また庭園は玄宗皇帝の離宮を模したもので、本当に綺麗なお城でした。

【犬山城】 愛知県犬山市 登城日 2011.6.5(日)

1537年、織田信長の叔父にあたる織田信康によってつくられた。その後何代も城主が変わる。

小牧長久手の戦いでは豊臣秀吉がこの城に入城し、徳川家康と戦ったのは知られている。

徳川家康の天下となった1617年、九男の義直の尾張入りに際して成瀬正成が旧平岩氏の家臣をまとめ城主となり、以降明治に至るまで尾張藩筆頭家老を務めた成瀬家の12代に渡って居城となった。

明治4年廃藩置県で廃城に、明治24年の濃尾震災で櫓が痛むなど幾多の苦難を味わうも、修復を条件に再び成瀬家の所有となる。その後も伊勢湾台風で被害を受けたが修復されている。

昭和10年に国宝に指定される。現存する国宝四城の中でも最も古い天守である。

構造は三層4階の望楼式。別名を白帝城と呼ばれる。

【姫路城】 兵庫県姫路市 登城日 2010.3.6(土)

播磨の守護赤松氏が砦を築いたのが興りだが、関ヶ原以後池田輝政が入封し5層7階の天守を築いた。

池田氏三代の後入封した本田氏に千姫が嫁いだ事でも知られる。

千姫のため西の丸が整備され、現在の大天守と三つの小天守、これらを結ぶ渡り櫓や化粧櫓など27櫓、門15棟、土塀1.000㍍などの建造物、内濠・中濠など大部分が残り、国宝・重要文化財に指定され、城としては日本で唯一世界遺産にも登録されている。

別名白鷺城として知られ、多くの人が一度は訪れている。

大天守と三つの小天守は連郭式に【口(くち)】の字を形成し、美しさだけではなく互いに補完しあう堅固な守りも誇っている。

天守は5層6階、さらに地下1階という構造。これらを支える直系1㍍の2本の柱は西大柱を取り替えたものの以外は当時のまま残されている。装飾も華灯窓などが配され、いかにも千姫が嫁いだ感がある。

長い歴史の中で一度も戦災に遭遇することなく、奇跡的に生き残った稀有な城である。